車誌編輯部

发布笔者大胆地预测一下未来十年至二十年后电力驱动车辆的发展:目前纯电动汽车并不会成为市场的主流,其充其量也就是一种动力系统形式的补充。

或者看到这里,已经会有一堆电动车的用户跳出来嚷嚷了:“电动车代表了高科技、是取代内燃机的未来趋势!”笔者认同后半段话,电力驱动,如果地球一直都是太平盛世的话,那么电动车取代内燃机汽车确实是必然趋势,因为它的产业门槛比内燃机低,生产成本也比内燃机汽车要低,更适合更大批量的生产和普及,不过,这里的关键字是“电力驱动”而不是“纯电动”,BEV是电力驱动车辆的最原始和最初级的技术形态,19世纪末已经流行的玩意,在20世纪初与内燃机的竞争中落败,直到1996年后,随着美国发布联邦法律要求降低汽车排放,GM通用重新推出EV1而再度点燃市场热情,所以如今的纯电车辆均是在内燃机汽车发展了过百年的基础上发展而来,根本谈不上什么创新,除了“大胆地”应用了自动驾驶这类花哨功能外,关键问题是,管你多少级的自动驾驶功能,难道燃油车就不能用了吗?请搞清楚,所谓的自动驾驶功能,最早还是应用在燃油车上的。

图:Robert Anderson(罗伯特·安德森)首次研制出了电动车,它比内燃机汽车的诞生早了五十多年。虽然科学界对于谁发明了电动车众说纷纭,但一般文献都将罗伯特·安德森称为“电动车之父”。

另外几位车坛的关键性人物是:

Nicolas-Joseph Cugnot(尼古拉-约瑟·居纽)1769年发明了蒸汽车,“Automobile汽车”这个单词诞生于1875年;

Jean-Joseph Étienne Lenoir(让·约瑟·蒂安·莱诺)1863年发明内燃机车并商用化;

Gottlieb Wilhelm Daimler(高特利·威廉·戴姆勒)和August Wilhelm Maybach(奥古斯特·威廉·迈巴赫)1885年获得了摩托车(内燃机燃料四轮车)发明专利;

Carl Friedrich Benz(卡尔·费里德里希·本茨)1886年获得了使用石化燃料、电子点火汽车的专利。

每个专利都有较为准确且详细的说明范围,并非中文里那种笼统的“汽车”说明。所以,普遍课本里说所介绍的“汽车发明者是卡尔·本茨”一说,都是片面的误导!

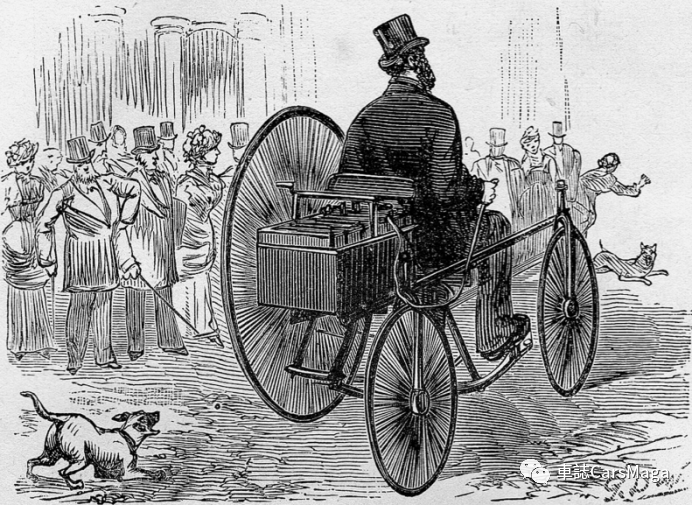

图:人类第一次电动车革命发生以1881年法国人Gustave Trouvé(古斯塔夫·特劳弗)首次将电动车推向实用化作为起点,随后与蒸汽车、内燃机展开竞争,直到1911年人类科技可以大规模生产汽油作为拐点,到1920年左右走向式微。别说纯电动车BEV是什么高科技、新时代产物了,今天包括特斯拉在内的所有纯电动车都是曾经的“科技Loser”的IT化新包装产物而已。

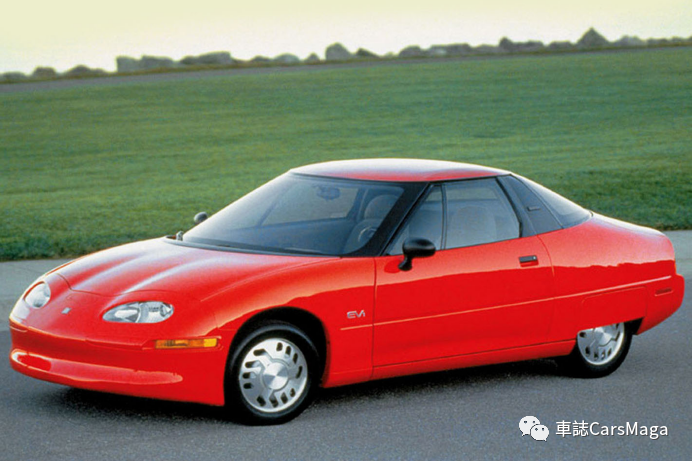

图:只要稍微懂得尊重一下汽车文化的人,尤其是那些车评人,就不会说出第二次电动车革命的始作俑者归功于“特斯拉”的话术。1996年,通用汽车根据联邦法律要求,重新开启了电动车产品的研发,而日系的丰田本田则选择了混合动力这条科技路径,随后出现了如AC Propulsion这样的电驱动研发公司,再后来才出现了特斯拉,而特斯拉电动车的技术基础框架,全部来自这家AC Propulsion公司,这才是历史。

既然否定了今天因为各大城市限制燃油上牌而大行其道的纯电动车,那么,未来路上交通工具的发展趋势会是何种技术流派呢?

笔者认为消费市场的主力、也就是用以取代传统内燃机的应该是燃料电池车(FCV)和增程式电动车(EREV);而在未来很长一段时间里,混合动力汽车和纯电动车将只能作为市场的补充,前者适用人群是传统燃油车的死忠粉、后者用于城市内短途代步工具的角色存在。

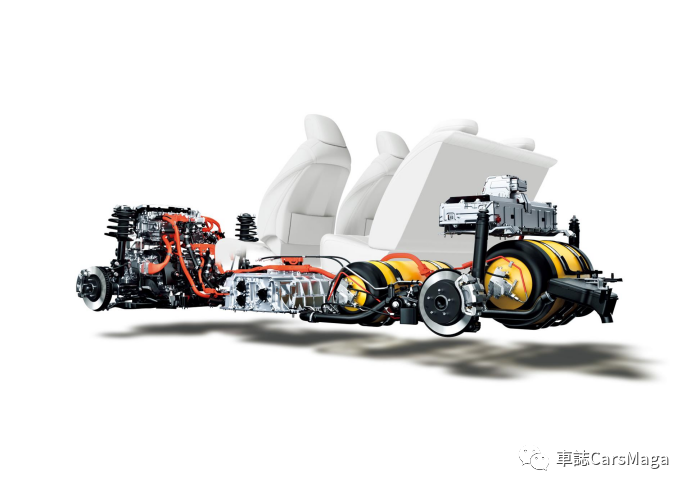

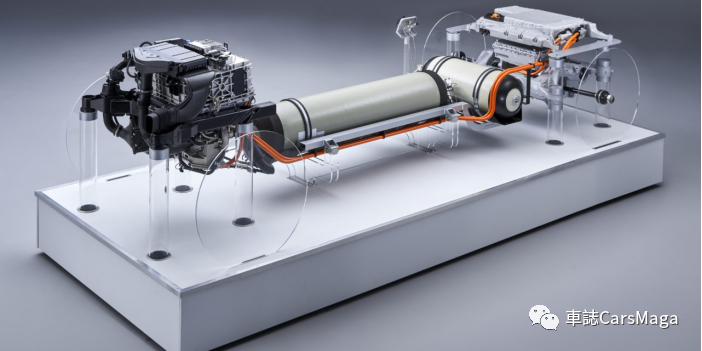

图:氢燃料电池解决了交通工具上应该有能量发生装置的根本性变革,时至今天为止,也只有氢燃料电池技术才有资格配得上“新能源车”的头衔,其科技水平段位,绝非BEV可比拟,而这也是为什么国内那些新势力们给你洗脑的原因了,说白了,他们中的绝大部分企业根本没能力、更没这个财力研发这种高水平动力系统,道理就是这么显浅。

图:增程式电动技术,应该算是纯电动系统的进阶思路,也是一种充分发挥内燃机功能性预热的技术路径,它不复杂,对于普通汽车企业更无难度可言。AC Propulsion公司在研发电驱动技术时,为了解决续航力问题而提出的解决方案,后来,这套技术被宝马(i3)、卡迪拉克(ELR)、日产(e-Power)等车企认可,随后被特斯拉的创始人Martin Eberhard(马丁·艾伯哈德)带到了SF Motors,而华为最新的问界M5技术就来自这家公司。

笔者为什么逆着国内舆论潮流地认为燃料电池和增程式电动车是未来很长一段时间里,新能源交通工具的主流呢?

其实原因很简单,正所谓博古而至今,纯电动车曾在1900年后成为过市场的主流,情况就跟今天国内很多人迷信电动车一模一样,包括当时初出茅庐的费迪南德·保时捷也是纯电动车大潮里的工程师,这股大潮中甚至还包括了亨利·福特、爱迪生等等名人,甚至早在1889年的世界电业大会上便已经完善了今天很多电动车上所见的动力计算输出规范,电动机的马力或者功率就是从这时开始才有了明确的计量方式,由此可见,当时的电动车无论销售占比,还是学术界的追捧热烈程度都是今天电动车所难以逾越的。但为什么1910年~1920年这段期间,原本坚持电动车完美论的科学家及汽车工业先行者都纷纷转投内燃机汽车,最大的原因就是电动车的动力来源问题是一条死胡同,它完全依赖外部供给储存能量,自己并无产生能量的机制,但当时的内燃机不同,1911年发明裂解法提炼汽油前的内燃机,几乎能使用任何可燃燃料、通过将热能转化为汽车形式的动力。这样的物理属性在一百多年里被认为是路上、海上、空中最佳的解决方案。

说到这里,也就不难明白为什么笔者并不认为纯电驱动形式是未来了吧,因为如今的所有纯电动车辆并没有任何的技术创新,不错,是“任何”,他们仅仅是在1900年代的电动车模式上,加入了人类这一百多年在材料科技上的发展成果、并大量使用了“汽车”成熟技术所搭建出来的、经过重新包装后的商品而已。笔者欢迎那些纯电车的盲从们上来辩论,请将你们认为能代表着“纯电动车领域的独创性高科技”拿出来证明笔者的观点有误吧。

但以笔者对于汽车及纯电动车的理解和认知,除了那些适应性改良的科技专利外,几乎真没有几个正经的科技树干!

图:国内某些电车品牌很大言不惭地叫嚣,电动车代表高科技、代表新时代,但,是吗?1900年,美国电动车的销量占了总销量的38%,仅次于蒸汽车,全国注册电动车33842辆,时速被限制在32 kph,当时已经实现了可拆卸电池、可以在充电站更换等等服务。电动车曾经辉煌过十来二十年,但能量来源问题就是它失败的软肋,今天那些在高速服务区排队几小时充电的,仅仅是历史再次重演而已。

笔者比较认同欧洲和日本等地推动的“氢才是未来”的口号,这里用“比较”而不是“完全”,毕竟科技发展的规律是有时间段落的,燃料电池、或者说氢燃料电池在未来的一二十年里将会成为主流,这一点笔者是认同的,但氢元素的物理化学特性又只能让其仅能成为一种过渡形态,未来或许会有更强大的能量来源也不一定,例如核聚变小型化等等,但这个过渡期是漫长的,而燃料电池在这个过渡阶段里应该能成为主流,就是笔者“比较”认同而非“完全”认同的原因。

图:国内的电力产生方式依然是煤电为主,所以今天所使用纯电动车仅仅是将污染转移而不是消除,只有到了核聚变担当主角时才是“纯电动车”能挺直腰板说自己是环保车的时候,不过这还得等上二三十年,你的电动车上的三元锂电和磷酸铁锂电池能熬到那个是否吗?不懂科学就别乱吹,尤其是车媒,你们的社会责任是让消费者明明白白地消费、科学理性地消费!

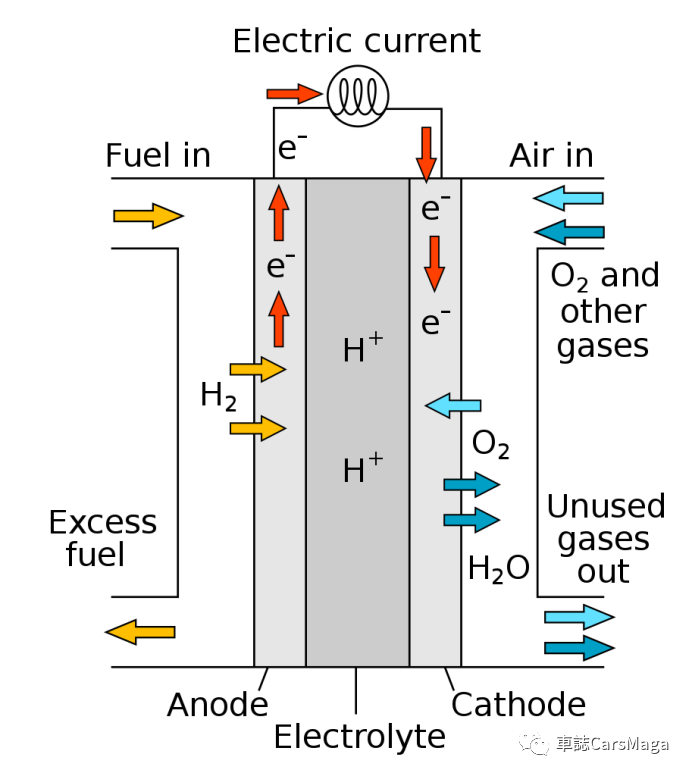

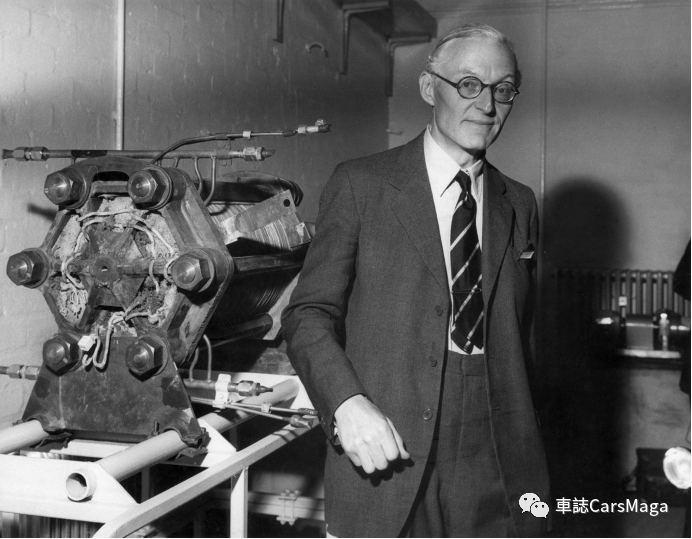

燃料电池技术并不是电池,Fuel Cell指的是一种能量发生装置,其原理非常简单,学生上的化学第一课就会介绍到:氢氧结合、产生电、生成水。其产生的电通过电池储存起来,再驱动电动机,这套装置就是氢燃料电池技术。世界上第一个燃料电池装置于1842年由英国物理学家William Robert Grove(威廉·罗伯特·格罗夫)制作完成,而他也是发明过白炽灯泡(灯泡还真不是爱迪生发明的)、推动并形成了能量守恒定律。格罗夫先生开发的燃料电池装置,原理就是通过蒸汽分解出氧气和氢气,然后氢氧结合产生电能。虽然当时很多人认同燃料电池技术将会改写人类能源历史,但当Werner von Siemens(维尔纳·冯·西门子)推出了第一台发电机后,这种通过化学反应产生电力的方式很快被遗忘。直到第一个实用化的氢氧燃料电池装置于1932年由英国工程师Francis Thomas Bacon(弗朗西斯·托马斯·培根)完成,其工作原理就是来自格罗夫先生的发明,后来这款被命名为“培根燃料电池”(碱性燃料电池AFC、输出功率5千瓦)的技术专利被普惠公司获得后,1963年开始率先被应用航天领域,更参与NASA的阿波罗登月计划并取得成功(同时能为宇航员供应电力和提供饮用水),培根先生随后也被时任美国总统尼克松接见,以感谢其燃料电池技术对登月计划的贡献,“没有燃料电池就没有人类登月”这句话出自美国总统的褒奖,可见其重要性了。

图:相信上过初中的人都看得懂燃料电池技术的原理,氢氧结合成水,结合过程产生电,把电储存起来就是驱动车辆的能量。

图:这位就是Francis Thomas Bacon(弗朗西斯·托马斯·培根)和他的氢燃料电池,这组电池50年代末开始进入NASA体系,60年代被使用在阿波罗登月项目中,以此解决了航天器的供电及宇航员的喝水问题。

1971年,当时还是大学生的美国人Roger E. Billings(罗杰·比林斯)获得了一批来自福特汽车公司的资助款,以支持其对氢燃料汽车的研究,他利用这项研究开发了一种通过创新的水感应工艺消除氢汽车尾气中一氧化氮污染的方法。1972年,比林斯创办了比林斯能源研究公司,成功地将18辆汽车改装成氢燃料汽车,为了解决在车辆上安全储存氢气的问题,比林斯发明了一种用于车辆的金属氢化物储存系统并申请了专利,其中第一个系统安装在美国邮政车队中用于运送邮件。为了产生氢气,比林斯又开发并制造了一种新的氢气电解机,它可以在高压下产生氢气,直接给储氢容器充电。1991年,由比林斯研发出全球第一辆氢燃料电池车。

图:这台便是诞生于1991年、由比林斯能源研究公司开发的第一台氢燃料电池车。

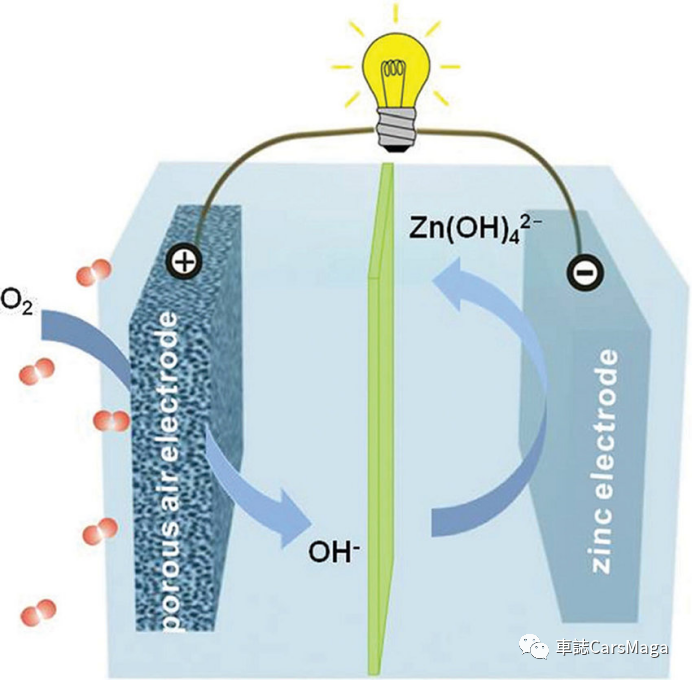

燃料电池(Fuel Cell)的类型并不仅仅只有氢燃料电池一种,另外还有磷酸燃料电池、固体酸性燃料电池、碱性燃料电池、高温燃料电池、碳燃料电池、酶生物电池、镁空气燃料电池等等数十种之多,但它们工作原理却是大致基本是相同的,都是由阳极、电解质和阴极三个部分组合而成,都是依靠消耗燃料、产生水或者二氧化碳、并产生电流的方式,以氢燃料电池为例,它的阳极部分是氢气,燃料变成带正电的离子和带负电的电子,离子可以穿过电解质,而电子只能穿过电线到达阴极,达到阴极后的电子与离子重新结合,生成水或者二氧化碳。阳极催化剂通常是铂粉,能将氢分解为电子和离子,电解质一般是氢氧化钾或者碳酸盐、磷酸等物质,至于阴极一般是镍。这样一个单元的反应器,能产生0.6伏左右的电压。这大概就是燃料电池的基本工作原理,当然了,根据不同的燃料,所使用的阳极、电解质、阴极材料都会不同。不前,在众多燃料电池类型中,已经投入商业化应用的有两种,一种叫锌空气电池(Zinc-air Battery),除了铁路、航空、医疗等领域外,1970年代开始投入车辆动力电池领域测试,其最大的优势是锌在地球的含量丰富,是锂的100倍,能满足10亿辆电动车的使用,而目前已经探明的锂矿含量,只能支撑1000万辆左右。另外一种已经商业化应用的燃料电池则是直接硼氢化物燃料电池(DBFC),但这种燃料电池虽然有着极低的使用成本,但目前的效率较低,并不适合车辆使用。

图:锌空气电池(Zinc-air Battery)算是最早投入商业化应用的燃料电池之一了,它已被广泛使用在铁路、航空航天及医疗领域,许多纽扣电池使用的便是锌空气电池技术。

氢燃料电池车目前全球仅有三款车型投入实际应用,丰田Mirai、本田Clarity、现代ix35 FCEV,另外还有Mercedes F-Cell概念车。FCEV的优势除了零污染物排放外,它的燃料(加氢)时间也非常短,只需5分钟便可满足500公里的续航里程,而且这个里程数还不是纯电动车那种要看大气温度脸色的“虚高”参数,而是像汽油那样实实在在的续航里程。经过计算,使用天然气生产的压缩氢燃料,其使用使用比内燃机降低40%,而近年日本等国家已经开始使用太阳能发电后电解海水获得氢气,其生产成本已经非常低。当然了,氢燃料电池属于仍在发展中的科技树,以目前来看当然不能跟已经几乎熟透了的BEV相比,毕竟技术门槛放在那里了,所以,笔者也是非常反感某些“车评人”在DY、IG等平台上发出的那些言论:什么氢燃料电池已经判了S刑、未来是纯电动的天下云云。我不知道这类人是受到了什么心理创伤而得出了“低科技打败高科技”的结论,更不知他们舔着某某电动车品牌的脚趾获得了什么好处,总之,每当看到此类可以哄抬纯电动车的说辞就觉得“如此之蛙也配当车评人?”

图:宝马的氢燃料电池技术,BMW是最早研究以氢为燃料的汽车厂商之一,但氢的应用虽然前景广阔,但技术门槛绝非普通的纯电动车那样“电池+控制器+电动机”这样简单,它的门槛要高很多。而宝马在跟丰田的战略性合作中也获得了他们需要的技术,而这也足以在欧洲车厂中暂时领跑。

图:本田虽然已经停止了氢燃料电池车型的发展,注意,本田只是宣布2021年8月停产Clarity车型,而不是停止氢燃料电池技术的研发,这很容易理解,车型不好卖不好租,停了,但不代表技术研发停止,这里所说的“停产”是两个概念,这里可以从本田与通用合作的氢燃料电池并未停顿可以略知一二了。

在推动人类科学技术发展的态度上,笔者很势利眼,也就是俗语说的:见高就拜、见低就踩。但相信这个态度是没错的,尤其作为一个媒体人,推动社会进步、引导读者抱着一种正确的科学发展观看待问题,何错之有?无论电动车还是传统的内燃机汽车都一样,只有这样的态度和观点,人类的汽车工业才能从简陋发展到今天的舒适。电动车也一样,第一次电动车革命的失败教训应该被吸取:完全依靠增加电池搭载量来增加里程数并不是解决办法,数百家电动车企的出现和倒闭已经足够说明;90年代中叶重新开启的第二次电动车革命,AC Propulsion始发的增程技术,竟然在华为发布问界M5时被国内不少媒体人嘲笑成“落后技术”和“全国汽车媒体人都笑了”更是耐人寻味!汽车是一种需要消耗能量的工具,如果只依靠充电维持生计的话,如同一个只会啃老的富二代被吹嘘为杰青才俊,而一个自力更生的劳动者被耻笑为时代的失败者,这样的社会道德水平是正确的吗?或者有些人乐于此道吧,而笔者真心不敢、不懂如何奉承!