車誌編輯部

发布说起如今出现在一体式车架和阵式车架中出现的独立悬挂形式:麦弗逊(老一辈车迷多称为麦花臣)、双摇臂、多连杆、半拖曳臂这四种便是最常见的。在这四种独立悬挂形式当中,真要说最常见那还真得是麦花臣式(MacPherson),从A级开始到E级、S级车型中麦花臣式悬挂有着非常惊人的装车量。从麦花臣式悬挂悬挂在1946年首次投入使用至今,如今在市面上已经出现了多种麦花臣悬挂的变体、升级版,今天就让小编来和大家说说这种悬挂形式的由来吧。

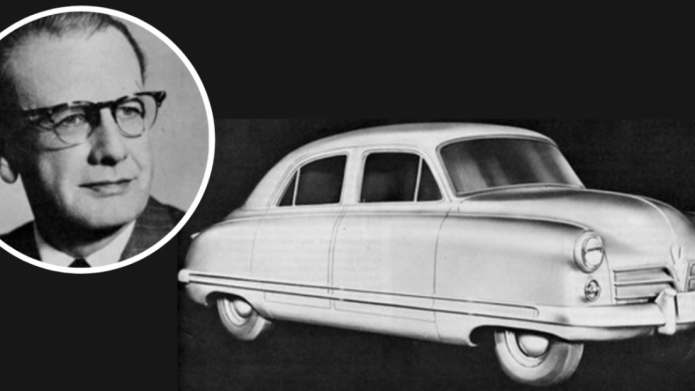

图:这位便是麦花臣悬挂的发明者,美国汽车工程师Earle Steele MacPherson(厄尔·麦花臣)。

厄尔·麦花臣于1891年出生在美国伊利诺伊州,并在1915年在州大学-伊利诺伊大学毕业,因为在学校里学习汽车工程的缘故,因此在毕业之后便在美国底特律的The Chalmers Motor Company (查默斯汽车公司)参加工作。在一战期间,厄尔·麦花臣前往欧洲同盟国协助美军开发飞机发动机,这让其在学习到当时最为先进的机械工程,在一战结束后,1919年至1922年间又前往了同为美国底特律的 Liberty Motor Car Company(自由汽车公司)参加工作。之后又跳槽到Hupmobile(赫普汽车公司),直到1934年厄尔才去到GM(通用)的汽车工程部门参加工作。因为厄尔在进入通用之前,已经拥有相当丰富的汽车工程工作经验,因此在通用里厄尔仅仅花了一年时间,就晋升为雪佛兰汽车的总设计工程师。

晋升为雪佛兰总设计工程师之后的厄尔,决定开发设计一台预计售价将不超过1000美金的经济性小车。这款小车便是雪佛兰Cadet,虽然说是经济性小车,但是厄尔为这款小车设计出了经过改良的Strut-type Suspension(支柱式悬挂)。在那个依旧是满大街板簧加硬轴悬挂形式的时代,拥有螺旋弹簧避震套装和独立悬挂是一件非常威风的事情,因此让这他小车的开发成本相当之高。但这种支柱式悬挂形式并不是由厄尔·麦花臣自身设计的,他在Cadet上所使用的支柱式悬挂是经过自己改良的。

图:厄尔·麦花臣在设计支柱式悬挂之前,参考了FIAT(菲亚特)前总工程师Guido·Fornaca在1920年代设计的支柱式悬挂,以及被用在Stout Scarab(圣甲虫)上的支柱式悬挂形式。

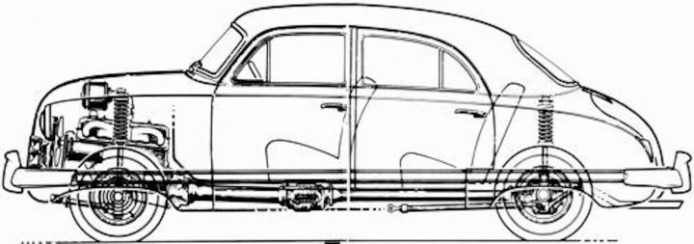

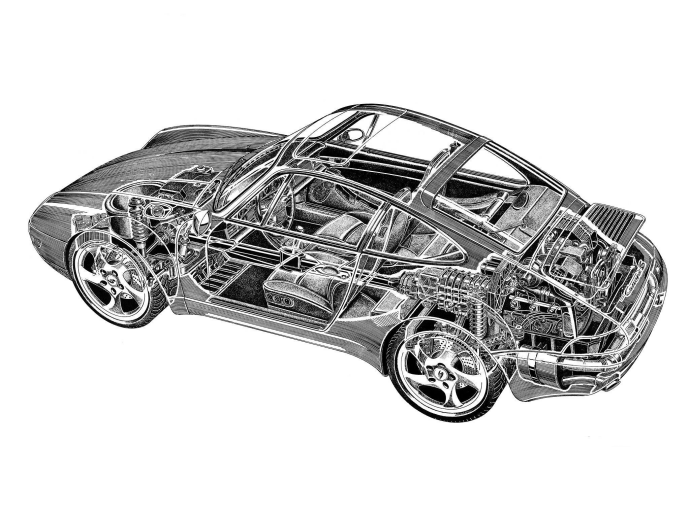

图:透过图片可看到Cadet采用的是FR(前置后驱)布局,使用的还是四轮麦花臣式独立悬挂,在这当时可是相当罕见的设计,这台车要想面世并卖1000美金左右,听起来都觉得难.......

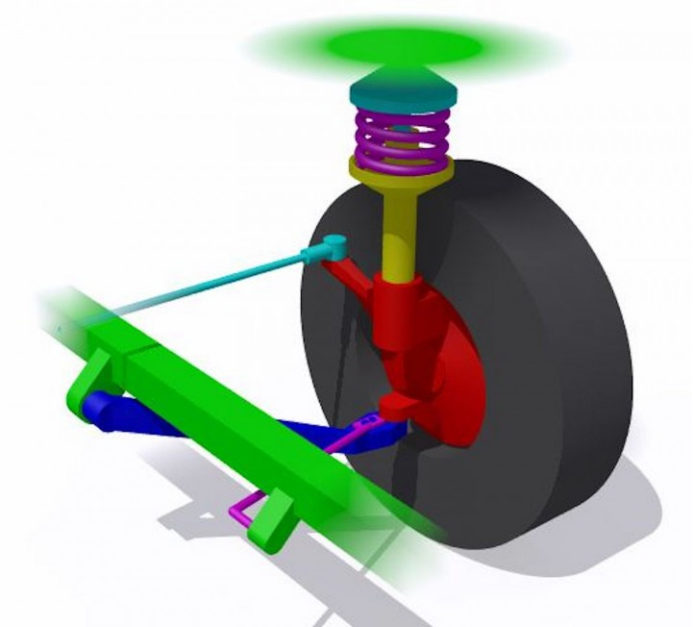

图:这便是被搭载的雪佛兰Cadet上的支柱式独立悬挂,在这时其实厄尔已经为这种经过自己改良的支柱式悬挂形式,改名为麦花臣支柱式悬挂。可以看到以前的悬挂形式其实非常简单,位于避震上方的是塔顶、红色的部分为转向节以及车轮的Hub轮毂、蓝色为下控制臂、浅蓝色为转向拉杆、紫色为半径杆(Radius rod、防倾杆的前身)、绿色便是悬挂连接着的车架部分。

可就在雪佛兰Cadet基本上完成开发,并可以进行试生产阶段时,前通用汽车总裁 Alfred P. Sloan(阿尔弗雷德·斯隆)发话,并反对该车型的推出,因为他认为当时的美国人们并不需要这种小型车,而是需要D级、E级乃至F级的豪华车型。就这样,厄尔的雪佛兰Cadet计划胎死腹中,这时一肚子怨气的厄尔被通用汽车的宿敌-福特汽车,时任CEO Harold Youngren(哈罗德·杨永轮)所看上,并邀请其来福特汽车公司工作。

进入福特工作之后,厄尔的首要任务就是为刚推出没多久的福特Vedette调校、修改车辆的悬挂形式。在目前能找到的许多资料当中,都提到了因为雪佛兰Cadet没进入量产阶段,因此经过厄尔·麦花臣修改过的这台福特Vedette才是第一台使用麦花臣式独立悬挂的车型。但实际上并不然,在厄尔进入福特之前,福特Vedette就已经推出了。因此福特Vedette并不是第一台使用麦花臣独立悬挂形式的车型。

图:透过图片可以清晰地看到,福特Vedette使用的是类似于双摇臂的悬挂形式,使用的也是配备螺旋弹簧的套装避震。

一直到1950年代推出的福特Consul(领事)和Zephyr才是世界上第一款采用麦佛逊悬挂形式的量产车,这也是厄尔·麦佛逊在进入福特之后的首个设计任务。

图:但真正意义上的麦花臣悬挂,其实说到底也只是基于双摇臂简化之后演变成的另一种独立悬挂形式。

说了这么久的历史故事,接下来也该说说麦花臣悬挂的优缺点的。要理解麦花臣悬挂的基本构造其实很简单,传统形式上的麦花臣悬挂就是通过一条大的摆臂和几条辅助连杆所组成的,当中还安装了驱动半轴和轮圈Hub(这里再重申一次,轮毂指的是转接座位置,而非整个轮圈,请勿乱用乱叫,还有那些自称专业卖轮圈,张嘴闭嘴都一个“轮毂”地叫,丢脸了,知道吗?)。上摆臂以及其连接支架主要负责车轮的倾角变化,而下控制臂则是负责提供车轮的横向和纵向定位。麦花臣悬挂形式因为其整体结构设计,让只需要在轮拱当中的垂直空间,而横向空间基本是不怎么需要的。因此这对于小型车来说,是极为节省发动机舱、乘员舱的空间的。而双摇臂因为有上下控制臂,所有对横向空间会有着更多的要求。多连杆形式则是更为复杂,那就更不用说了。

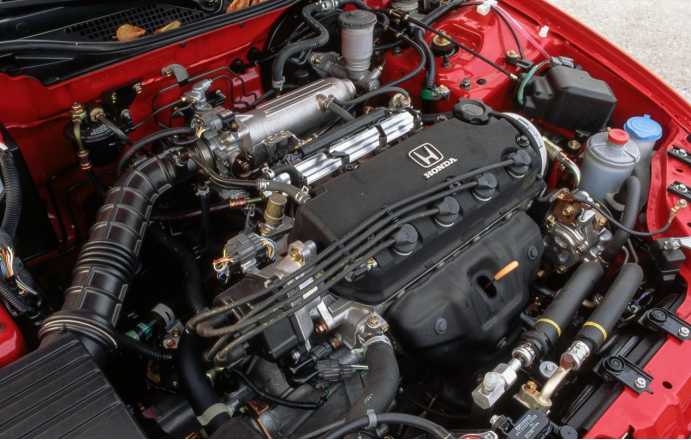

图:图中的车型是本田思域(EG),可以看到使用前后双摇臂悬挂形式的它,在发动机舱和行李舱的位置被侵占了许多。这对于思域这种买菜属性为主的C级车来说,虽然双摇臂形式因为其几何的稳定性、悬挂运动时的参数变化不大,能为车辆提供相当不错的操控性,但其实这并不是很符合车辆本身的调性。因此在本田提出MM理念之后,我们就再也没见过使用前后双摇臂的车型了,当然这当中是否有成本方面的考量,这点我们就不得而知了。

空间占用率小这是麦花臣悬挂的优点之一,另外因为不需要过多的连杆、控制臂来形成完整的悬挂几何,所以在制造成本上也能进一步地减少。但麦花臣的缺点同样是很明显的,因为悬挂形式的简单化导致工程师在设定悬挂参数的时候,在外倾角和Roll Center(滚动中心)方面的设定有诸多限制。简单点来说,如果是配备空气悬挂并拥有车身高度可调的车型,是基本上不能使用麦花臣悬挂的,因为车轮的外倾角不具备可变参数的。另外,也因为在车辆行进、过弯过程中倾角无法自行微调,所以在操控上说麦花臣悬挂形式没双摇臂、多连杆好也正是这个原因。

至于国内外都相当多受众的低趴、盆栽组,他们通过改变车轮的方向其实很简单,更换一个大负角度的倾角调整杆就好了。不过如此大的倾角车辆走直线是否会是一个问题,这点我们就不得而知了。当然,麦花臣悬挂形式并不是一款只是被用在经济性小车上的悬挂形式。从车架代号为993的保时捷911开始,车头部分一直在用的是麦花臣悬挂形式,只不过今年新出的992 GT3使用了前双摇臂悬挂形式。

本田在EP3上使用回前麦弗逊悬挂形式之后,到FK8、FL5上本田在麦花臣悬挂上还是下了很多功夫的。这款在FK8上首次出现的Dual Axis Strut Suspension(双轴支柱式悬挂)便是很好的诠释。这款名为双轴支柱式的悬挂形式很好地解决了麦花臣悬挂形式无法解决的扭矩转向问题,同时还没有双摇臂悬挂形式那般占空间。来这个新型的前悬挂如果简单地理解,就是一种变种式的麦花臣形式,其最特别之处在于通过一只固定的支架支撑避震器,而转动的羊角则安装在这个支架上。

至今市面上也有许多车企推出了经过自家升级、改造的麦花臣悬挂形式,在本文中小编就不细说了。无论是多连杆、双摇臂、麦花臣、半拖曳臂,这四种独立悬挂形式各有长处,并不能说哪一种形式特别好。另外,悬挂形式只是决定了车辆的轮胎在行驶、过弯时抓地面积的变化,因此在日常市区通行行驶时,我们没必要太故意的在意车辆的悬挂形式。