車誌編輯部

发布说到可变气门升程技术,可能很多车迷的第一反应都是本田的VTEC,这也无可厚非,毕竟本田是最早一家将此类型技术投入量产的厂家,网上吹捧VTEC的声音也比较多,大家听久了、听多了自然耳熟能详。事实上,有许多厂家也会研发并投用类似的技术,例如日产的VVL、宝马的Valvetronic和本文要介绍的三菱MIVEC。

图:相信大家对VTEC都很熟悉了,这里就不多作介绍了,想了解VTEC的朋友可以阅读我们先前的文章《本田发展里程碑VTEC可变气门升程控制技术》。这里放出VTEC的图片,是为了让大家可以直观对比MIVEC与它的区别。

MIVEC,全称为Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System,翻译成中文意思大概是三菱创新气门正时电控系统。看名字好像很复杂,但说白了其基础原理与VTEC别无二致,都是通过改变摇臂的结构,使凸轮轴上角度较高的凸轮生效,从而改变气门开启深度,达成延长气门开启时间的效果。二者的区别,主要体现在细节的处理上罢了。

为什么要这样处理呢?结合我们此前写过的进排气知识,可知低转速时缩短气门开启时间,高转速时延长气门开启时间,都能帮助发动机提升进排气效率。如果用传统的单一角度凸轮轴,发动机面临高低转速的性能取向时,只能二者选其一。要么发动机偏向低转速性能,日常家用还凑活,真要拉高转时车子只叫不走;要么发动机偏向高转速性能,激烈驾驶畅快淋漓,放到街道上,转速没起来时发动机像没睡醒一样。于是机智的工程师们就想办法开发一套高低角度凸轮共存的配气机构,让发动机同时拥有两种特性,提高发动机运转效率,拓宽发动机的使用场景。上述这些技术都是在这一思路下诞生的,其实现手段也许各异,但最终的效果自然是殊途同归。

明白这种系统存在的意义后,再去看其结构就很容易理解工程师们的意图了。接下来我们一起看看最初MIVEC的基础结构。

可见MIVEC拥有一套低角度凸轮(绿色旋转的那一块)和一套高角度凸轮(橙色旋转的那一块),当他们工作时,会反复击打这摇臂上对应的键(同样对应着绿色与橙色)。当发动机转速不高时,电脑控制油压不介入,此时绿色键与摇臂结合,橙色键与摇臂断开,低角度凸轮轴生效,发动机气门升程小。当发动机转速到达一定阈值时,电脑控制油压介入,绿色键与摇臂断开,橙色键与摇臂结合,高角度凸轮轴生效,发动机气门升程变大。这套机构看上去基本与VTEC相差无几,但它有一个优胜的地方,那便是凸轮轴上无需设置两组低角度凸轮。这使凸轮轴上的凸轮排布无需太过密集,要知道凸轮轴上的空间寸土寸金,太密集的凸轮会让凸轮轴的开发与生产工作变难。

图:VTEC(上)与MIVEC(下)的凸轮轴,对比之下,谁的加工难度高是显而易见的。

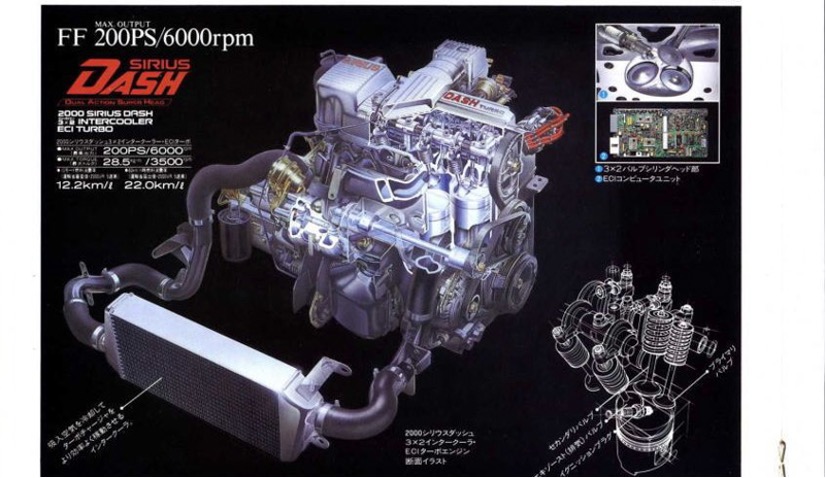

图:1982年已经拥有停缸技术,1984年已在史泰龙上使用升程控制技术,但当时的宣传重点是涡轮增压技术。

图:追根溯源,最先使用MIVEC技术的应该是1984年搭载天狼星(Sirius)DASH3×2发动机的FR布局跑车Starion。这是一台SOHC直列四缸2.0T涡轮增压发动机。可惜当时三菱还没有想到为这项技术命一个好听的名字作为宣传,让MIVEC之名无法在VTEC(1989)之前捷足先登。

图:后面加了个MD的MIVEC还拥有停缸技术,要省油时会关闭第一、第四缸。

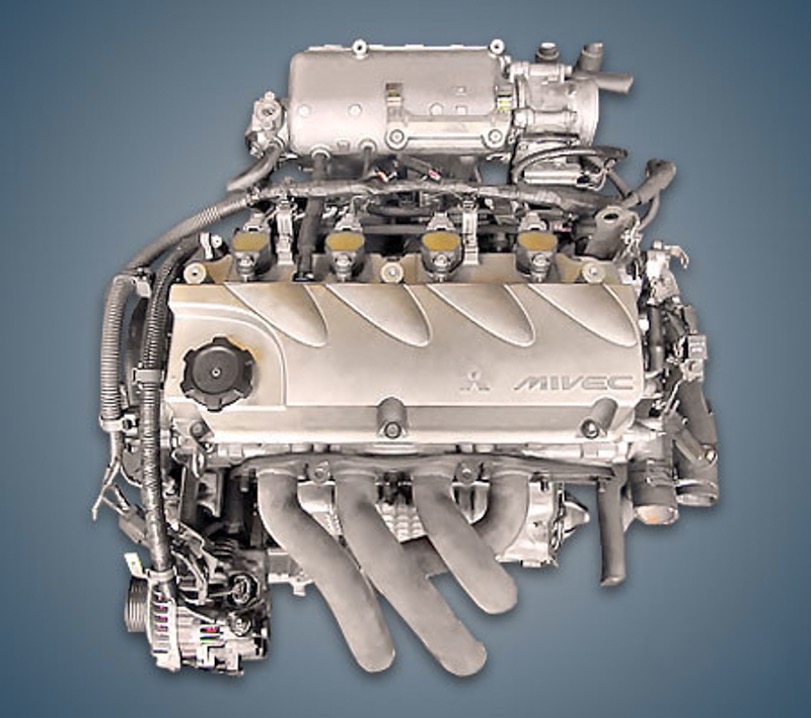

图:这项技术正式以MIVEC之名出现是在1992年,当时使用该技术的车型是第四代Lancer(CB0/CD0)。搭载代号4G92的1.6L直列四缸DOHC发动机的Lancer都是有MIVEC的。在这台发动机上,无论进气气门,还是排气气门,都带MIVEC,这样的配置可以说让后期单侧MIVEC的车型羡慕不已。

图:到了1990年代末,三菱将技术发展重心和宣传重心放到了GDI缸内直喷技术上,MIVEC字样暂时淡出。到了2002年10月,MIVEC字眼重新回归,不过这次带来的不是可变气门升程,而是可变气门正时。

图:像2003年5月的Minivan车型Grandis,其搭载代号为4G69的2.4L直列四缸SOHC发动机就只有进气侧的MIVEC。

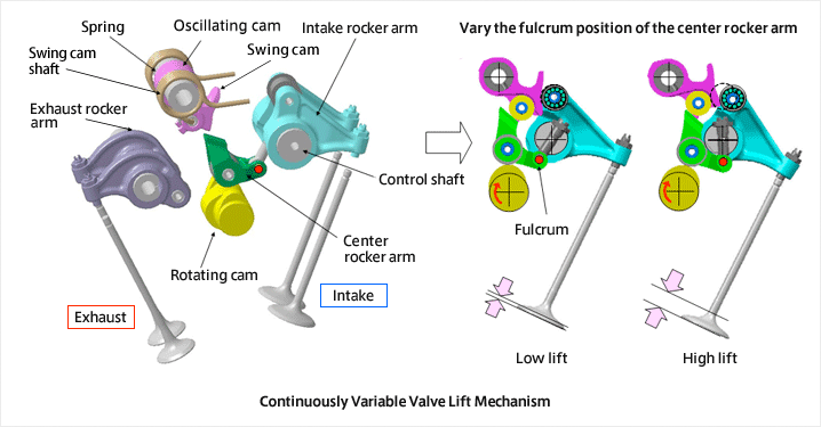

随着内燃机技术不断发展,MIVEC也在不断进化,到了后来,MIVEC发展出了连续可变的结构,消除了高低角度凸轮切换之间的落差感(如果放在本田粉丝的口中,就是开TEC的感觉没了)。接下来我们看其具体的结构。

可以说,后来连续可变的MIVEC和起初的MIVEC,除了名字相同外,就没有什么相同之处了。该机构通过控制一根活动的小支杆(绿色),将摇臂(蓝色)支棱到不同的角度,从而控制气门的升程。因为小支杆活动的角度是可以无极连续可变的,所以气门升程也得到了连续可变的能力。但由于这种结构复杂且庞大,它只能排布在进气侧,做不到以前进排气都有MIVEC的功能。

图:2005年,4B1系列发动机发布,而首个排气量型号就是拥有MIVEC技术的4B12。

图:2005年的SUV车型Outlander,其搭载代号为4B12的2.4L直列四缸DOHC发动机,首次配备了连续可变的MIVEC技术。

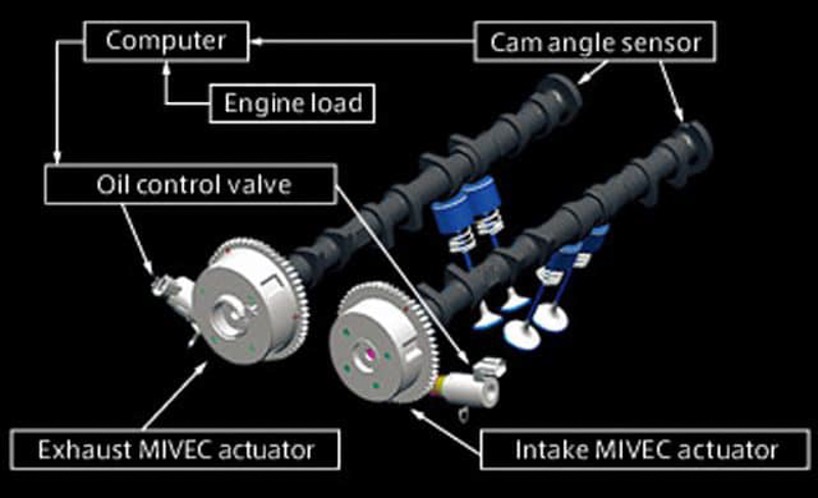

此时的MIVEC还拥有了可变相位凸轮轴的功能,其大致原理与丰田的VVT-i有点类似,也是通过凸轮轴上的角度传感器与油压装置,实现电控的可变正时。

图:从结构上来看,它与VVT-i的可变相位凸轮轴何其相像,具体技术细节大家可以参考我们另外一篇文章《丰田VVT-i技术发展概览》。

如果论技术难度以及精彩程度,MIVEC相比本田的VTEC是有过之而无不及的。只可惜三菱后来的重心都不放在乘用车市场上了,这些精彩纷呈的技术慢慢地只能沦为车迷们的记忆。