毛豆加个Y

发布很多人都会认为:既然买了一辆电车那就老老实实地日常使用得了,要升级顶多就是换一条抓地力更好的轮胎,或者电车专用的低直线滚阻EV轮胎,至于其余升级什么的还是留给那些“落后”的内燃机汽车就行。但本人作为一名Tesla Model Y后驱标准续航前期版的车主并不这样认为,电车作为汽油车衍生产物的一种,除了驱动单元之外车架、悬挂等部件和汽油车都是一样的,那么凭什么只有油车能升级?

图:毕竟对于一般人而言,买台电车更多的是为了享受原车自带的丰富配置,以及比内燃机汽车稍微低一丢丢的使用成本。当然,这也只是一部分电车车主对电车的普遍看法,不能代表所有电车车主的想法之余,同时也并不代表BEV车型就只能换换刹车皮和轮胎之外完全没有升级空间。

一直都认为全原装Model Y的操控性能并不差,特别是前期版车型的避震器阻尼还没经过针对性软化,加上选配了20寸轮圈后配备的轮胎是米其林的PS EV,避震器的支撑性能不错的前提下,加上高抓地性能的轮胎,让这台整备质量有着1.8吨的Model Y有着相当不错的操控性能。要是这台毛豆Y是单纯自己开的话,100%原装的前提下已经完全足够了,但很可惜,这台车更多的还是台家用车。避震太硬导致车内乘坐舒适性较差,一直是家里“财政大臣”投诉的点,话虽如此,但毕竟自己还是对车辆的操控有一定的要求,要我妥协去换套后期避震器阻尼软化后的原厂避震,我也不太愿意。在烦恼了一段时间后,毛豆Y车友群中有车友提到有一家名为田氪Timbercod的国内空气避震升级品牌为毛豆Y推出了一套升级款空气避震组,并且正在组织毛豆Y车主进行试驾,抱着尝试下的心态,与車誌的编辑取得联系后,就参加试驾活动了。

图:车都还没试,一个很有趣的功能吸引到我了:在哨兵模式和自动远近光灯激活情况下,锁车后车辆会自动降低最低高度(如图),车辆解锁后车身高度会自动上升会上次设定的车身高度,保证车辆的日常使用通过性。但即使趴到最低,也不夸张,这个“姿态”深得我心:我想改车,但不想别人用看马骝的眼光看到我改了车。

据田氪的工作人员介绍,这套空气避震宣传为什么提升车辆日常使用舒适度,那么我是连试驾都不会来的,因为一听就知道这不是我的菜。只不过,看了官方的宣传册和宣传片后,给我的感觉是:这套空气避震貌似综合性能相当不错。尤其在经过一段试乘试驾体验后,也是时候来说说我个人对这套空气避震的看法了。

首先,田氪的这套产品吸引我的点有几个,首先是硬件部分,避震器本身除了能通过空气弹簧改变车身高度的同时,还有避震机阻尼调节的能力。改变车身高度,这点对于任何一套空气避震来说都是最基础的能力,说白了就是充气和放气罢了,但是还额外带有电磁可调避震阻尼的空气避震就真不多见了,特别是对于这种后市场升级部件而言。一般来说,这种既有车身高度调节以及电磁阻尼可调的空气避震,基本上都是在那些售价轻松过百万的GT跑车或者豪华轿车上。在一台售价20来万人民币的毛豆Y上能用上这种空气避震套件,属实是让我没想到过的。可以过去油车时代玩的改装避震已经被洗脑了、思维固化了,总以为换避震就是改装,改装那些空气避震就是趴着,但这次试完貌似还真不太像改装,反而更像是一种原厂高配升级。

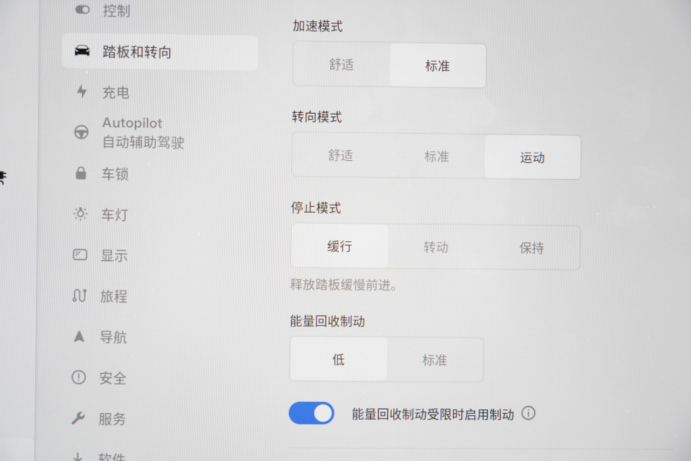

第二点吸引我的,就是这套空气避震的调节方式了,以前见车友玩的气动避震,就是自己拿个遥控器在那里按高按低。但真没想过田氪的这套空气避震的调节功能,竟然是整合在Tesla原装车机里面的车辆转向设定里的,当然,来之前看了广告,所以也特意过来看看真实与否。田氪这个新晋品牌能做到这点,还是让我感到挺惊讶的,先别说是不是在特斯拉上实现的,哪怕是在原本并不带有电磁避震的汽油车上通过驾驶模式来改变避震器工作模式都不是一件简单的事情,更何况还是在车机整合度如此之高的特斯拉上。耳听为虚、眼见为实,更何况还有机会让车友自己试驾体验,毛豆Y原车上的转向模式选择,原本就是单纯的改变方向盘助力强度罢了,过去一直觉得这个选项挺多余的,买车几年基本没动过,一直用着“标准模式”开。这次试驾下来,真有点儿被震撼到了,原来避震与转向是这么般配,运动模式避震硬、重心低,然后指向又快,还真挺好玩的。但好玩归好玩,原装设定下改变软硬、车高,感觉挺新鲜的。

在转向模式选择上,毛豆Y有舒适、标准、运动三种模式选择,对应的方向盘重量是轻、适中、重三种。而对应的空气避震车身高度以及避震器阻尼,同样也分为三种,在舒适模式下避震器阻尼会比后期版原厂来得更软,吸收、过滤路面坑洼、震动的能力更加,提供更好的乘坐舒适性,这时的车身高度大约为四指、左右。

图:用手指来表达车身高度的做法并不专业,并且变量是根据每个人的手指粗细而改变,因此仅为参考。

标准模式下,个人认为避震器阻尼设定在前期版和后期版毛豆Y原厂避震器阻尼设定之间,这时的车身高度约为三指左右,车辆通过性完全能满足日常使用需求,即便是落差较大的地下车库入口也完全没有问题,避震器阻尼的设定用来运载家人、朋友基本上不会出现投诉现象。除非TA们之前坐的车辆避震器阻尼软得都跟坐船一样。也是能给我印象最深刻的一个模式,软中带硬、且支撑力充足,驾驶信心提振了不少。

来到运动模式下,这便是田氪出品的这套空气避震真正让我感到惊喜的地方。在运动模式下,这时的车身高度大约为两指左右,避震器阻尼的支撑性远比前期版毛豆Y原厂避震好,在稍微激烈驾驶时除了我会在座椅上轻微左右滑动之外,基本上感受不到太多车辆的侧倾,甚至都让我感觉像是换上了套绞牙避震上车一样。话虽如此,但是车辆在日常行驶通过路面坑洞时,避震器还是有一定的韧性表现,并不是印象中绞牙避震调到死硬的那种,用来日常行车也是完全没有问题的。加上车身高度的降低,降低的车辆重心让这台毛豆Y的车身跟随性、转向指向性都有了较大程度的提升。

除了以上三种日常我们经常会用到的“驾驶”模式之外,原车上还有一个脱困模式,原车上的“脱困模式”,其实就是通过改变电机的输出功率从而起到脱困的作用。在田氪空气避震的脱困模式,则是在短时间内将车身高度升到最高状态,最大程度的增加车辆的离地间隙,加上原车脱困模式下改变动力输出特性,让车辆更加轻松的实现脱困。当然,因为试车主要在城市街道上进行,所以具体效果如何不好说。在脱困模式下,车身高度约为一拳左右,日后上驳停路边都不担心了,试了一下,貌似还真容易上了。

图:取消脱困模式之后,避震器设定自动变回先前使用模式。但是在气罐气压不足的情况下,脱困模式无法达到最高点,因此在需要用到该模式前,最好不要过多的调节“驾驶”模式。

除了以上的可调模式之外,田氪的这套空气避震还设定了有高速阻尼变化,在以上三种“驾驶”模式的基础上,当车速超过100时,避震器阻尼的设定会在原有模式设定的基础上增加,车身高度也会同步降低,以获得更好的高速行驶稳定性。这些功能同样是在目前汽车后市场能找到的升级空气避震套件所做不到的,总的来说田氪这套升级空气避震更像是一套原厂推出的选装空气避震套件。

图:弯到车底就能看到打气泵和气罐等配件,因此不会对后尾箱空间造成任何影响,而且平时使用没有噪音,只是切换模式时会短暂工作,并不烦人。

田氪为Tesla Model Y推出的这套空气避震,个人认为更多的是属于一个原车功能性的拓展,极大程度的丰富了原车可调功能的作用,继续用本人来举例吧,我平时习惯用运动模式行车,但约为两指左右的车身高度,在应付某些拥有较大落差的地下车库出入口以及非铺装路面露天停车场时,很大概率会出现拖底现象,那么为了避免出现拖底,我们只需透过车机屏幕切换模式,再稍微等那么几秒钟待车辆升高后,就完全无需担心了。这并不是原厂避震、运动套装避震、绞牙避震等传统采用螺旋弹簧的避震器所能带给驾驶员的便利性。再者车身高度和避震器阻尼的同步变化,让车辆的使用环境更加丰富了,起码无需担心家人、朋友在车上会有投诉,家里小孩坐过也开始觉得跟家里油车的乘坐感相近了,就算有那么就再换一个模式,总有一个TA们能满意的。车辆处于行车状态时,哪怕是车底的打气泵自行开启工作,在前排基本上是听不到的,但后排毕竟比较靠近尾箱,因此不排除会听到一点工作噪音。而且除非是一整天都在调整车身高度,使打气泵频繁工作,否则的话打气泵基本上不会损耗车辆电量。

活动结束后,咨询了一下现场工作人员的售价,1.88W元的售价外加3000人工费,坦白说还真算不上太贵,以前玩KW V3一套都1.6W以上了,很多大牌的气动都在2W以上,所以说便宜算不上,但也算是可以接受,唯一的问题就是广州地区暂无安装服务店,如果想装的话要到深圳,还要放下车辆两三天,有点儿不太方便了。但如果购买安装条件许可的话,我觉得应该会考虑入手一套的,因为活动当天带上了我家老板和首相,她们坐完都觉得比原厂Y的避震要舒适很多,相信不少开Y的车友跟我一样,大多都是用作脚车,家里两大强权不首肯的话,想升级还是挺高难度的。

这次试避震活动交稿了,再次感谢車誌的编辑和田氪避震的工作人员热情讲解,这个周末收获的意外挺新鲜的。希望下次还有类似的活动,一定再来。谢谢!