車誌編輯部

发布

上一集介绍完第一代大众甲壳虫(Type 1)的诞生,以及它在二战时经历的波折。二战结束后,大众工厂经过英军少校Ivan Hirst(伊万·赫斯特)带头重建,甲壳虫的生产也逐渐稳定。在此之前,甲壳虫几乎就是一件政治产物,希特勒造它是为了实现自己的政治野心,英军造它是为了满足军队内需、帮助德国工业重建。但在此之后,甲壳虫将被全面推向消费市场,与世界上一众家用车型一决高下。

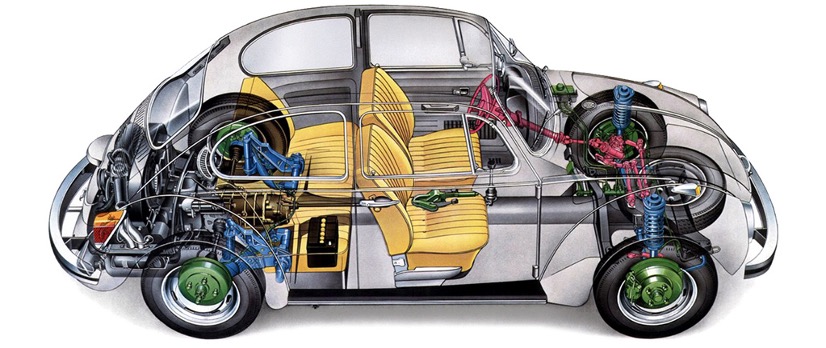

图:进入新时代,虽然甲壳虫的造型设计、机械结构基本延续了保时捷最初的技术理念,但在细节上却不断调整,以迎合不同时期人们不同的审美以及使用需求。例如它的后挡风玻璃,就从从前更节省成本的两扇分隔的小玻璃窗,升级成后来的一整块弧面玻璃,从而带来更通透的后视镜视野。发动机也逐步增加了1200cc、1300cc、1500cc、1600cc多个排量,但始终沿用水平对置四缸发动机的形式。

英军少校离开大众后,将工厂大权移交给了德国工程师Heinrich Nordhoff(海因里希·诺德霍夫)。这位德国工程师不但精通技术,在生产管理上的造诣也超班。他对内采取鼓励性政策,不断鞭策员工努力工作、减少开支、避免自满、提高效率。在他掌管大众之前,工厂每年顶多只能造出不到一万台甲壳虫。但在他掌权一年后,大众的年产量居然能接近两万辆甲壳虫。产能的爬坡让大众汽车的大量出口成为可能,甲壳虫最重要的一个海外市场就是美国,这一车型在美国当地甚至形成了独特的文化潮流。

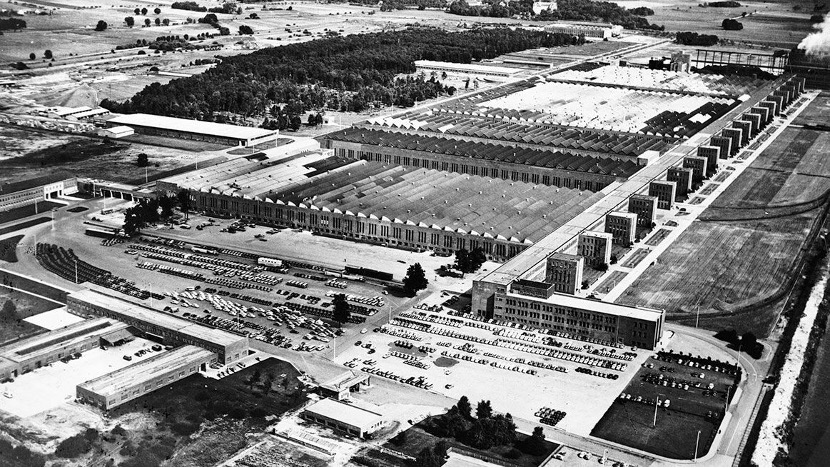

图:大众汽车的巨大产能吸引来了德国一众汽车人才,为此工厂所在地沃尔夫斯堡的人口剧增。这座城市甚至在战后修建了1万多套公寓,以容纳近6万的外来人口,让他们能在这安家。要知道,这座城市在希特勒下令建造大众工厂之前还不复存在,这块地皮还是人烟稀少的私家庄园。

图:Heinrich Nordhoff对大众汽车的功劳,远不低于开国功臣英军少校Ivan Hirst。他出生显赫,是银行家的儿子,毕业于柏林理工大学。他在工程学上的造诣极高,28岁就开始帮BMW开发飞机,30岁跳槽到欧宝进入汽车行业,37岁已经坐到商业技术总监的位置管理开发。当他统领大众汽车的时候,已是知命之年。正是多年的研发、管理经验,塑造了一个从技术到市场都能全面帮助大众快速崛起的关键性人物。

甲壳虫凭借可靠的机械性能、实用的空间布局,赢得了全球消费者的喜爱。大众也趁机加大广告投入,让甲壳虫成为了街知巷闻的存在,也顺利扭转了甲壳虫的形象,让其摆脱“希特勒的车”这一负面印象。1955年8月6日,甲壳虫总产量达到100万台,成为了西德战后经济奇迹的象征之一。第二年,石油危机到来。埃及总统Gamal Abdel Nasser(贾迈勒·阿卜杜勒·纳赛尔)将苏伊士运河国有化,长期的政治对峙引发了第二次中东战争,石油价格疯涨。在这段时间内,那些曾经不可一世的大排量、多缸数的车型因为能耗过高进入销售寒冬。这一现象在美国尤为明显,当地汽车制造商的产品序列里充斥着大量的大尺寸、大排量车型,他们无法在短时间内临急临忙开发出紧凑、节能的产品。于是甲壳虫凭借经济的使用成本,以及克制但实用的空间表现,在北美市场大杀四方。于是大众工厂继续增产,到了1959年,甲壳虫的年产量已经高达70万台。

图:由于机械的小型化、紧凑化,甲壳虫能轻松容纳进一个四口之家以及出行所需的行李。能达成如此实用的空间表现,不得不感谢捷克公司Tatra把功课“借”给保时捷抄,同时“元首的意志”也起了不小作用。

到了1960年代初,大众工厂的占地面积已经膨胀到100万平方米,比沃尔夫斯堡的住宅总占地面积还要大。员工数量达到4.35万人,甲壳虫的日产量突破5000台。此时的大众已不是当初战争刚结束时的破败工厂,他们已经翻身成为了富甲一方的龙头企业,在1964年甚至收购了曾经凭借尖端技术威霸一时的Auto Union,也就是后来的奥迪。大众的强大,离不开甲壳虫这一台车。此时大众汽车在西德的市场份额已经高达48.6%,如果加上Auto Union的销量,这个数字更是增加至50.4%。由于坊间对这款小汽车的爱称“甲壳虫”太过深入民心,大众在1968年干脆将这台车的正式名称从“Type 1”改为了“甲壳虫”。

图:为什么这台四速手波的甲壳虫只有两个踏板?这是因为这段时间大众给甲壳虫升级了自动离合器的配置,它在司机摘档挂档的时候能通过真空阀自动控制离合器断开、结合,实现轻松驾驶。与此同时,大家有没有发现这个时候甲壳虫方向盘上挂的并不是大众车标。其实这个“狼堡”标识是沃尔夫斯堡城堡的家族图腾,后来成为了沃尔夫斯堡的城市徽章。相信这一小细节,也是盟军为了弱化大众身上纳粹印记的举措之一。

图:甲壳虫爆火的原因,除了车辆本身的产品力高之外,还离不开文化输出。例如在1969年,迪士尼公司就根据甲壳虫这一款车,推出了电视剧《The Love Bug》,讲述了一台有思想、有感情的甲壳虫参加赛车的故事。随着电视剧的成功,甲壳虫在美国的热度再上一个台阶。迪士尼在后来的几十年里不断为其推出系列电视剧,直到2005年。

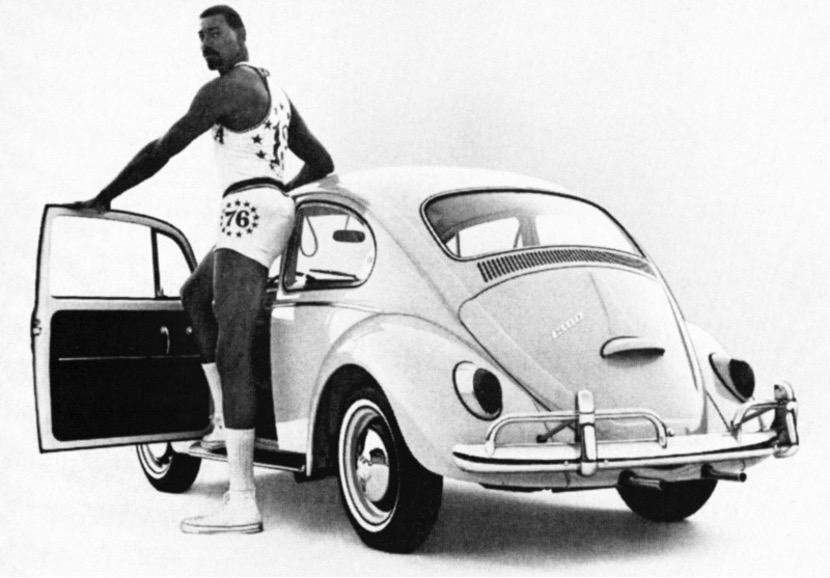

图:大众还找来了神级NBA球员Wilton Norman Chamberlain(威尔顿·诺曼·张伯伦)为甲壳虫代言,他2.16米的巨人身高与小巧可爱的甲壳虫形成了强烈对比,这一则广告让甲壳虫在当时的球迷群体中成为了一个大型明星周边。

图:动画/电影《变形金刚》中受大小朋友喜爱的主要角色大黄蜂一开始并不是雪佛兰科迈罗,而是大众甲壳虫。可想而知当时甲壳虫对美国群众的文化渗透程度到底有多高!

图:1970年,大众修改了保时捷原来的扭轴式前悬挂设计,换上了行程更长、支撑性能更强、轮胎角度控制更好的麦花臣悬挂形式,试图让这款诞生数十载的车型能符合新时代的使用需求。

1972年2月17日,甲壳虫超越了福特Model T,打破了世界汽车生产汽车记录,总产量高达15,007,034台。表面看起来,甲壳虫的市场表现达到了巅峰,实质上这台诞生数十载的“古董”车型在技术层面上已经完全落后于当时的同级别对手了,尤其是来自日本的新生力量。此时的丰田卡罗拉(E20)、本田思域(SB1/SG/SH/SE/VB)、福特Escort(68)、标致304早已采用更先进的承载式车身技术,甚至有些车型已经使用了前置前驱技术,在节能、空间方面已经吊打甲壳虫了。大众汽车的整体销量也经历大幅度下跌,市占额只剩下26%,甚至被欧宝超越,失去了德国最大汽车制造商的头衔。虽然大众早已开始布局用其他车型取代甲壳虫,但都没有成功。为了维护自己的江湖地位,大众在1974年推出了第一代高尔夫(Typ 17)取代甲壳虫,这台使用水冷发动机、前置前驱、一体式车身的小车终于赶上了当时C级车应有的水准。甲壳虫也因此在德国沃尔夫斯堡工厂停产,但这并不意味着这台特别的车型就此与世界告别。此后甲壳虫继续在澳大利亚、墨西哥、尼日利亚生产,继续发挥余热。

图:此后,大众墨西哥普埃布拉工厂成为了生产甲壳虫的中坚力量。大众当初建造这家工厂,就是为了满足北美与拉丁美洲庞大的用车需求。可见甲壳虫在这两个的地方的受欢迎程度有多高。

到了1998年,大众使用第四代高尔夫(Typ 1J)等车型使用的生产平台PQ34,借取甲壳虫经典的圆润造型,打造出了第二代甲壳虫(Typ 9C),正式名称叫“New Beetle”。尽管如此,就算更年轻的高尔夫车系已经更新了四代,新时代的甲壳虫已经推出,第一代甲壳虫依然没有停产。这款横跨了大半个世纪的“活化石”最终坚持到了2003年7月30日上午9点05分,最后一台第一代甲壳虫在墨西哥普埃布拉工厂下线,总产量高达21,529,464。

图:为了纪念这一“活化石”车型的最终停产,最后一台甲壳虫下线当天,墨西哥工厂全体同仁载歌载舞,欢送这位米饭班主离开生产线。尽管甲壳虫背负着抄袭、暴君车等种种骂名,但无可否认,它在战后养活了数以万计车厂员工的小家庭,亦为数以百万计的普通家庭带来了出行便利。此时,过往的恩怨情仇早已泯然于心,这一台造型奇特的小车成为了几代人的共同回忆,人们对往事的宽恕也让它成为了爱与和平的象征。

就此,第一代甲壳虫的故事结束了。这一款车型见证了德国政治的不断更替,见证了世界历史的不断前行。它代表着大众汽车品牌的开端,也见证了这个汽车帝国的蓬勃发展。下一集,咱们将介绍它的继任者,也就是被坊间称为第二代车型的New Beetle(新甲壳虫)。这个历史悠久的车系在新时代将以不同的定位、姿态出现,再次重塑一代经典。